今回は読書感想文全国コンクールの課題図書(小学校中学年の部)を紹介したいと思います

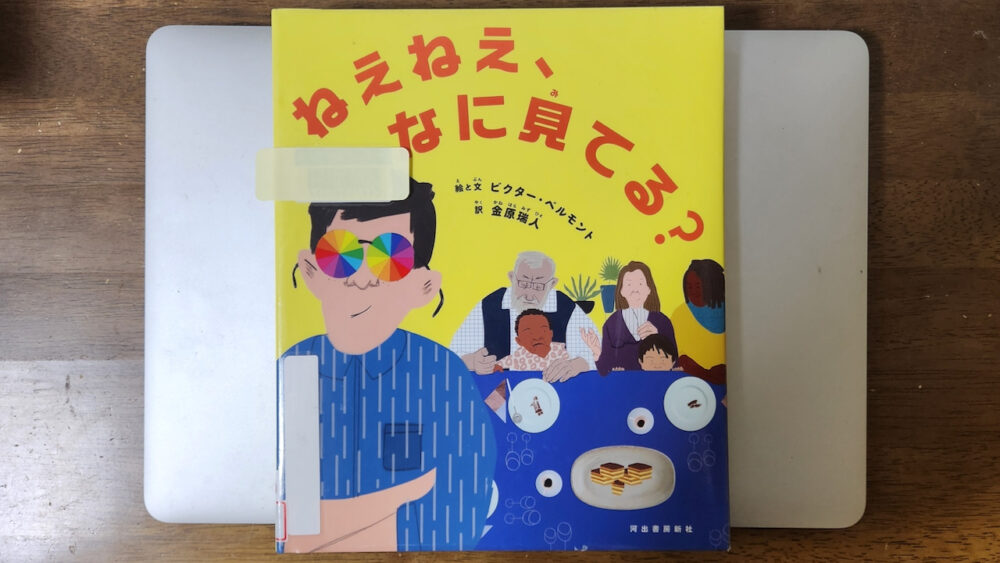

ねえねえ、なに見てる? / ビクター・ベルモント 絵と文、金原瑞人 訳

こちらの本は、2024年に河出書房新社より出版されました、ビクター・ベルモント 絵と文、金原瑞人 訳「ねえねえ、なに見てる?」です。

- 青少年読書感想文全国コンクールの課題図書の概要

- 「ねえねえ、なに見てる?」のあらすじ、本を読んだ感想

青少年読書感想文全国コンクールの課題図書

こちらの本ですが、第71回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書となっています。

課題図書は「小学校低学年」「小学校中学年」「小学校高学年」「中学校」「高等学校」に分かれていまして、今回の「ねえねえ、なに見てる?」は「小学校中学年」の課題図書になっています。

■小学校低学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ライオンのくにのネズミ | さかとく み雪 作 | 中央公論新社 |

| ぼくのねこポー | 岩瀬成子 作 松成真理子 絵 | PHP研究所 |

| ともだち | リンダ・サラ 作 ベンジー・デイヴィス 絵 しらいすみこ 訳 | ひさかたチャイルド |

| ワレワレはアマガエル | 松橋利光 文・写真 | アリス館 |

■小学校中学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ふみきりペンギン | おくはらゆめ 作・絵 | あかね書房 |

| バラクラバ・ボーイ | ジェニー・ロブソン 作 もりうちすみこ 訳 黒須高嶺 絵 | 文研出版 |

| たった2℃で…:地球の気温上昇がもたらす環境災害 | キム・ファン 文 チョン・ジンギョン 絵 | 童心社 |

| ねえねえ、なに見てる? | ビクター・ベルモント 絵と文 金原瑞人 訳 | 河出書房新社 |

■小学校高学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ぼくの色、見つけた! | 志津栄子 作 末山りん 絵 | 講談社 |

| 森に帰らなかったカラス | ジーン・ウィリス 作 山﨑美紀 訳 | 徳間書店 |

| マナティーがいた夏 | エヴァン・グリフィス 作 多賀谷正子 訳 | ほるぷ出版 |

| とびたて!みんなのドラゴン:難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険 | オザワ部長 著 | 岩崎書店 |

■中学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| わたしは食べるのが下手 | 天川栄人 作 | 小峰書店 |

| スラムに水は流れない | ヴァルシャ・バジャージ 著 村上利佳 訳 | あすなろ書房 |

| 鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者 | 竹内紘子 著 | くもん出版 |

■高等学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| 銀河の図書室 | 名取佐和子 著 | 実業之日本社 |

| 夜の日記 | ヴィーラ・ヒラナンダニ 著 山田 文 訳 金原瑞人 選 | 作品社 |

| 「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて | 五十嵐 大 著 | 紀伊國屋書店 |

「ねえねえ、なに見てる?」のあらすじ

「トーマス、テーブルのよういをしてちょうだい」

ぼくの名前はトーマス。

そしてこれがぼくの家族。

ぼく、パコおじさん、マルタおばさん、カルメロおじさん、ラモンおじいちゃん、フーリアおばあちゃん、パパ、姉さんのレイネ、ママ、ぼくのおとうと、いとこのルーカス、そしてぼくのイヌ、オレオ。

ぼくはほかの人と色の見えかたがちがうっていわれるんだけど、自分ではちっともへんだ、なんて気はしないんだよね。

みんなは、まわりがどんなふうに見えてるんだろう!

ねえさんのイレネはいきものが好きだから、お肉も魚も食べない。

なので、みんなで食事をしているときは、きっとねえさんには周りのひとが野蛮で、まるで石器時代の食事をしている人に見えるんじゃないかな。

ぼくのおとうとはまだ小さいから、なんでも大きく見える。

なので、食事をしているときは食べ物や周りの人たちがすごく大きく見えると思うんだ。

うちのママは科学者だから、食事のときも食べ物やお皿なんかも科学的に見てるのかもしれない。

パパはいつも昔のゲームをしているから、食べ物やまわりの人なんかもゲームのキャラクターに見えているだろうし。

いとこのルーカスは恐竜のことで頭がいっぱいだから、いつも恐竜が見えているんじゃないかな。

そう考えると、もうびっくりだよね!

おなじテーブルなのに、かぞくみんながちがうふうに見てるなんて。

人はみんな、まわりの世界を自分の「メガネ」をかけて見てるんだ。

見えているものがその人の現実で、それはほかの人とはちがう。

さて、きみにはどんなふうに見えてるかな?

「ねえねえ、なに見てる?」を読んだ感想

自分が今見ている世界って、人から見たらどう見えるんだろうか。

もしかしたら、自分にとっては普通だと思う事でも、他の人から見ると僕の見え方はすごく変わってるって思われるんじゃないだろうか。

この本を読んで、ふとそんなことを感じました。

おーこわ。

この本の主人公である「トーマス」は、他の人と色の見え方が違う、いわゆる「色覚異常」の男の子です。

ですが、当の本人は自分の色の見えかたがおかしいとは思いません。

だって、正常の色の見えかたがそもそもわからないから。

そしてトーマスは、他の人はどういうふうに見えているんだろうかと想像します。

その想像は色にとどまらず、その人の好みや特徴によっていろんなふうに見えるんじゃないかなと考えます。

それを作中では「メガネ」をかけて見ていると表現していて、人はメガネを通じていろんなものを見ています。

そして実際は同じことなのに、現実はメガネの数だけあります。

そう考えると、現実ってなんなんでしょうね。

恐らく、自分が思っている現実って他人とは違うんだろうな。

ただ大事なのは、その人はどんなメガネをかけているのかなと想像すること

それは、相手の現実に興味を持って知るということ。

そして、自分がかけているメガネは人とは違うんじゃないかなと思うこと

それは、自分の現実を疑うこと。

それが、ひいては他人を理解することであり、他人を共感しリスペクトするということにつながるんじゃないかなと思いました。

そしてそのためには、まずはそのメガネに気づくことが大事なんだろうなと、この本を読んでそう感じました。