今回は読書感想文全国コンクールの課題図書(高等学校の部)を紹介したいと思います

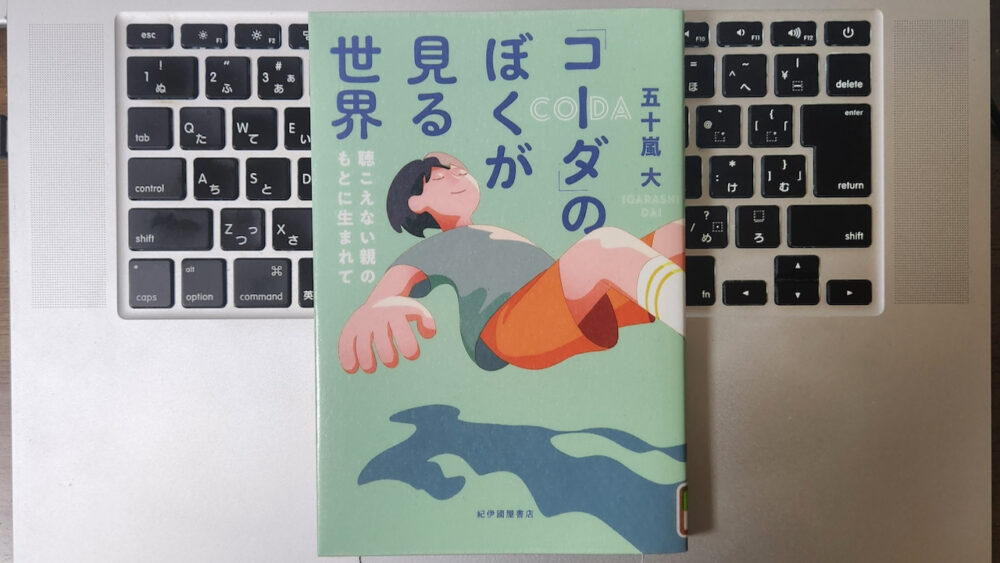

「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて / 五十嵐 大 著

こちらの本は、2024年に紀伊國屋書店より出版されました、五十嵐 大 著「「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて」です。

- 青少年読書感想文全国コンクールの課題図書の概要

- 「「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて」のあらすじ、本を読んだ感想

青少年読書感想文全国コンクールの課題図書

こちらの本ですが、第71回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書となっています。

課題図書は「小学校低学年」「小学校中学年」「小学校高学年」「中学校」「高等学校」に分かれていまして、今回の「「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて」は「高等学校」の課題図書になっています。

■小学校低学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ライオンのくにのネズミ | さかとく み雪 作 | 中央公論新社 |

| ぼくのねこポー | 岩瀬成子 作 松成真理子 絵 | PHP研究所 |

| ともだち | リンダ・サラ 作 ベンジー・デイヴィス 絵 しらいすみこ 訳 | ひさかたチャイルド |

| ワレワレはアマガエル | 松橋利光 文・写真 | アリス館 |

■小学校中学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ふみきりペンギン | おくはらゆめ 作・絵 | あかね書房 |

| バラクラバ・ボーイ | ジェニー・ロブソン 作 もりうちすみこ 訳 黒須高嶺 絵 | 文研出版 |

| たった2℃で…:地球の気温上昇がもたらす環境災害 | キム・ファン 文 チョン・ジンギョン 絵 | 童心社 |

| ねえねえ、なに見てる? | ビクター・ベルモント 絵と文 金原瑞人 訳 | 河出書房新社 |

■小学校高学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ぼくの色、見つけた! | 志津栄子 作 末山りん 絵 | 講談社 |

| 森に帰らなかったカラス | ジーン・ウィリス 作 山﨑美紀 訳 | 徳間書店 |

| マナティーがいた夏 | エヴァン・グリフィス 作 多賀谷正子 訳 | ほるぷ出版 |

| とびたて!みんなのドラゴン:難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険 | オザワ部長 著 | 岩崎書店 |

■中学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| わたしは食べるのが下手 | 天川栄人 作 | 小峰書店 |

| スラムに水は流れない | ヴァルシャ・バジャージ 著 村上利佳 訳 | あすなろ書房 |

| 鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者 | 竹内紘子 著 | くもん出版 |

■高等学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| 銀河の図書室 | 名取佐和子 著 | 実業之日本社 |

| 夜の日記 | ヴィーラ・ヒラナンダニ 著 山田 文 訳 金原瑞人 選 | 作品社 |

| 「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて | 五十嵐 大 著 | 紀伊國屋書店 |

「「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて」のあらすじ

「ぼくコーダなんです」

初対面の人にそう自己紹介すると、ほとんどの人から「コーダってなんですか?」と聞き返される。

コーダとは「Children of Deaf Adults」の頭文字(CODA)を取った言葉だ。

つまり、ろう者難聴者の親を持ちながら、自分自身は聴こえる子供のことである。

ぼくの父は、もともと聴者として生まれた。

しかし、まだ小学生にもならない年齢の時に結核にかかり、懸命な治療の結果一命は取り留めたものの後遺症として聴力を失った。

一方母は生まれつき聴こえない、先天性のろう者だった。

だから父とは異なり、母は音を知らずに育った。

幼少期の病気によって音を無くした父と、最初から音のない世界に生まれた母。

ぼくはそんな2人のもとで「聴こえる世界」と「聴こえない世界」を自然と行き来しながら育った。

ろう者難聴者からコーダが生まれる確率はおよそ9割という報告がある。

その確率を踏まえれば、日本国内のコーダの人数は少なくとも22,000人存在すると推測される。

そのうちの1人が、ぼくというわけだ。

そんなマイノリティであるコーダについて少しでも知ってもらえればと思い、この本を執筆した。

例えば、コーダは多少なりとも差別や偏見を目の当たりにしている。

親に対する好奇や偏見の眼差しを向けられることで、コーダは親に対して「ふつうではない」と認識するようになる。

また、コーダが日常的に浴びせられているのが「頑張っていて偉いね」とか「親を支えるなんて大変だね」という労いに包まれた偏見だ。

コーダにとって親の通訳をすることは当たり前のことで、特にそれ自体を「偉いこと」「大変なこと」とは思っていない。

ところが、周りの人たちの労うつもりの言葉が、コーダの中に疑問を生じさせ、やがてコーダを苦しめることにもつながっていく。

たしかに聴こえない親をもったことで、必要以上の苦労をする可能性は否めない。

けれど過去を振り返ったときに、そこにネガディブな思い出しかないのかというと、そんなことはない。

聴こえない親と過ごした時間の中には、幸せな瞬間がたくさんある。

そこはふつうの子供達と同じなのだ。

「「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて」を読んだ感想

マイノリティに対する差別や偏見について、改めて深く考えされられる本でした。

この本の著者はコーダという、ろう者難聴者の親を持つ子供で、まさに偏見や差別に晒される方に最も間近で接してきた人です。

その著者が、親だけでなく自分自身にも向けられる偏見や差別に対する違和感や心の葛藤に対し、その思いを本書でストレートに表現されており、読んでいて驚きの連続でした。

特に本文中で1番心に残ったのが、筆者が産まれた時に周りの人たちに言われたという言葉です。

「子供に遺伝しなくて、本当によかった」

それは、ろう者難聴者の両親から耳の聞こえる子供が産まれたのを知った時に、周りの人たちが何気なく言った一言です。

恐らく言った本人は、何も考えずにただ言ったのかもしれません。

ですが、当事者である筆者やその親にとっては本当に残酷な言葉だと思います。

そして、こういった善意の影に隠れた刃のような言葉が人の心をひどく傷つけます。

さらに問題なのが、この言葉を言った人たち自身が、その言葉の残酷さに気づいていないということです。

なぜこういう言葉が出てくるのでしょうか。

恐らくですが、こういう言葉を言える人は無意識に相手を見下しているんじゃないでしょうか。

つまりは無意識のうちに、相手を可哀想な人だと考えているんだと思います。

「かわいそうだから、助けてあげないと」という考えは、「かわいそう」と思う時点で自分は上から見ていて、相手を下に見ているんだと思います。

そして、その哀れみの気持ちや相手を見下す気持ちが、無意識のうちに相手をひどく傷つけます。

ですので、マイノリティの方と接する場合は、かわいそうという間違った感情をなくすことが大事だと思いました。

そして、同じ人間として同じ目線に立って接するということが、マイノリティに対する差別や偏見をなくす第一歩なんじゃないかなと、この本を読んでそう思いました。