今回は読書感想文全国コンクールの課題図書(小学校高学年の部)を紹介したいと思います

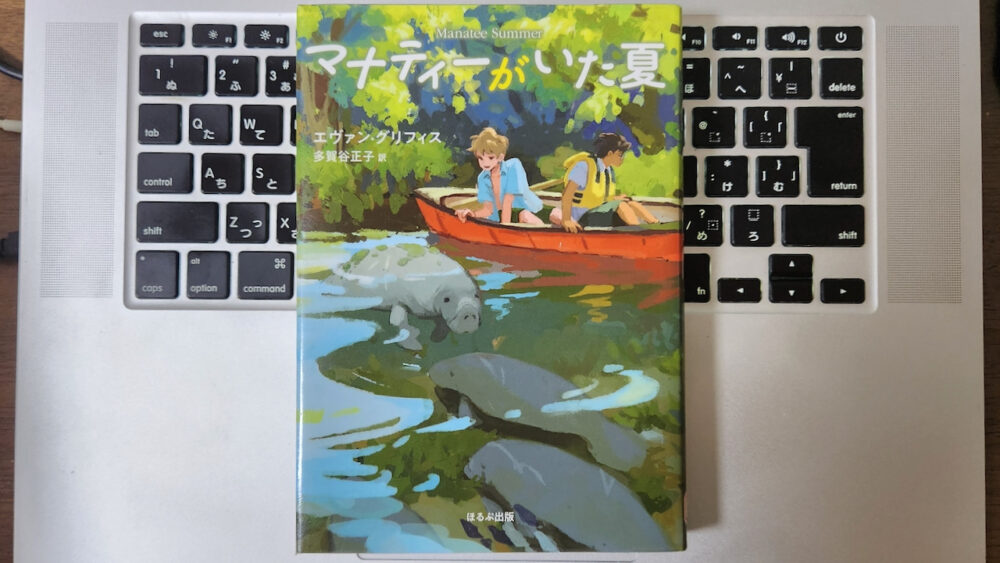

マナティーがいた夏 / エヴァン・グリフィス 作、多賀谷正子 訳

こちらの本は、2024年にほるぷ出版より出版されました、エヴァン・グリフィス 作、多賀谷正子 訳「マナティーがいた夏」です。

- 青少年読書感想文全国コンクールの課題図書の概要

- 「マナティーがいた夏」のあらすじ、本を読んだ感想

青少年読書感想文全国コンクールの課題図書

こちらの本ですが、第71回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書となっています。

課題図書は「小学校低学年」「小学校中学年」「小学校高学年」「中学校」「高等学校」に分かれていまして、今回の「マナティーがいた夏」は「小学校高学年」の課題図書になっています。

■小学校低学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ライオンのくにのネズミ | さかとく み雪 作 | 中央公論新社 |

| ぼくのねこポー | 岩瀬成子 作 松成真理子 絵 | PHP研究所 |

| ともだち | リンダ・サラ 作 ベンジー・デイヴィス 絵 しらいすみこ 訳 | ひさかたチャイルド |

| ワレワレはアマガエル | 松橋利光 文・写真 | アリス館 |

■小学校中学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ふみきりペンギン | おくはらゆめ 作・絵 | あかね書房 |

| バラクラバ・ボーイ | ジェニー・ロブソン 作 もりうちすみこ 訳 黒須高嶺 絵 | 文研出版 |

| たった2℃で…:地球の気温上昇がもたらす環境災害 | キム・ファン 文 チョン・ジンギョン 絵 | 童心社 |

| ねえねえ、なに見てる? | ビクター・ベルモント 絵と文 金原瑞人 訳 | 河出書房新社 |

■小学校高学年の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| ぼくの色、見つけた! | 志津栄子 作 末山りん 絵 | 講談社 |

| 森に帰らなかったカラス | ジーン・ウィリス 作 山﨑美紀 訳 | 徳間書店 |

| マナティーがいた夏 | エヴァン・グリフィス 作 多賀谷正子 訳 | ほるぷ出版 |

| とびたて!みんなのドラゴン:難病ALSの先生と日明小合唱部の冒険 | オザワ部長 著 | 岩崎書店 |

■中学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| わたしは食べるのが下手 | 天川栄人 作 | 小峰書店 |

| スラムに水は流れない | ヴァルシャ・バジャージ 著 村上利佳 訳 | あすなろ書房 |

| 鳥居きみ子:家族とフィールドワークを進めた人類学者 | 竹内紘子 著 | くもん出版 |

■高等学校の部

| 題名 | 著者 | 出版社 |

|---|---|---|

| 銀河の図書室 | 名取佐和子 著 | 実業之日本社 |

| 夜の日記 | ヴィーラ・ヒラナンダニ 著 山田 文 訳 金原瑞人 選 | 作品社 |

| 「コーダ」のぼくが見る世界:聴こえない親のもとに生まれて | 五十嵐 大 著 | 紀伊國屋書店 |

「マナティーがいた夏」のあらすじ

フロリダ州に住む11歳のピーターと親友のトミーは、インディゴ川の周辺で探索をしていました。

というのも、小学校最後の夏休みに2人は「生き物発見ノート」を完成させるために、生き物を探してはこのノートに書いていました。

ある日トミーとピーターがインディゴ川のほとりを歩いていると、運河の先に灰色の物体が浮かんでいました。

それはマナティーでした。

ピーターとトミーはすぐさま、生き物発見ノートに「発見番号95番:マナティー」とその詳細を書きました。

そして家に帰ったピータは、インディゴ川にマナティーがいたことをおじいちゃんに伝えようと思いました。

ですが、家のリビングにおじいちゃんはいません。

いろいろ探した結果、おじいちゃんはピーターの部屋にいました。

ピーターのおじいちゃんは、アルツハイマー病という認知症を患っています。

以前はピーターの母親がおじいちゃんの介護をしていたのですが、母親が仕事に復帰したため、代わりにピーターがおじいちゃんの介護をしていました。

ピーターの母親によると、毎日午後3時きっかりに薬を飲ませる必要があり、飲み忘れるとおじいちゃんの頭が混乱するとのことでした。

ですがその日は午後3時20分を過ぎており、薬を飲んでいないため、おじいちゃんはクローゼットをエレベーターと勘違いし、エレベーターを直すために工具でクローゼットを分解していました。

ピーターはおじいちゃんの行動に悲しくなりましたが、お母さんから言われていたお世話する際に大事な点を思い出しながら、なんとかおじいちゃんを介護しました。

次の日に、ピーターとトミーがインディゴ川に向かうと、以前見たマナティーを見つけます。

そのマナティーは背中に「Z」の傷がついており、ピーターはそのマナティーにゾーイという名前をつけます。

そして土曜の朝、ピーターはゾーイに会いに再びインディゴ川に行くと、ゾーイの様子がおかしいことに気づきます。

というのもゾーイはぐったりしており、背中に赤い色をしたひどい傷がありました。

ゾーイはレイリーさん家の船着場で怪我をしていたので、ピーターはレイリーさんが犯人だと考えます。

そして警察に通報することも考えましたが、ゾーイの傷の手当が優先だと思い、とにかくトミーに知らせようとトミーの家に行きます。

ですがトミーの家に行くと部屋中にダンボールが山積みされていました。

そしてピーターに気づいたトミーの父親がピーターに話しかけます。

「ピーターじゃないか、どうした?」

ピーターは怪我をしたゾーイのことを伝えようとしましたが、たくさんの段ボールの方が気になり、トミーの父親に聞きます。

すると、トミーの父親はピーターにこう言います。

「来月、ミシガン州に引っ越すんだ。トミーから聞いてるだろ?」

トミーからは何も聞いておらず、ピーターはからかわれているんじゃないかと思いました。

その時にふとピーターの視界にトミーの姿が入りました。

そして、その時のトミー表情を見て、ピーターはからかわれているんじゃなくて本当のことなんだと悟りました。

「マナティーがいた夏」を読んだ感想

とてもレベルの高い本だなと思いました。

特に小学生が、この本で読書感想文を書くのは少しハードルが高いなと感じました。

まず、この本には主に3つのストーリー展開があります。

1つは、怪我のマナティーを見つけて、そのマナティーを助けようとフロリダ・マナティ協会に連絡する話。

ゾーイの怪我の治療を通じてマナティ教会の人と仲良くなり、最後はゾーイを怪我させたボート協会の人に対してマナティーを守るための活動をスピーチするという流れです。

2つは、アルツハイマー病のおじいちゃんの話。

おじいちゃんは以前時計屋に働いていた職人で、いろんなものを直していたし、その時のいろんな話をしてくれて、ピーターにとっては大の仲良しの人でした。

ですが、そのおじいちゃんの認知症がだんだんと進んでいき、ある日嵐の夜に外に飛び出して、ピーターとおじいちゃん共に大怪我をします。

それ以降、おじいちゃんは入院することになりますが、足の怪我は治ってもアルツハイマー病はますます進行していきます。

そして3つが、親友トミーが、大嫌いなレイリーさんに自分の家を売って、フロリダから離れて遠くのミシガン州に引っ越してしまうという話。

トミーとピーターは休みの日になると自然に出かけて生き物を探すという大の仲良しでしたが、トミーが遠くに引っ越すことがわかると、裏切られたと感じたピーターがトミーを避けるようになります。

で、この本の何が難しいかというと、この3つのテーマが同時進行で進んでいる点です。

なので、結局何が起こっていて、読者としてどこに話のポイントを置いて読めばいいのか、話が広がりすぎて作者の言いたいことがややぼやけるなという印象を受けました。

その中でも、印象に残ったのがピーターとトミーの関係です。

特にめちゃ仲良かったトミーが引っ越ししてしまうのを知った時に、なぜか裏切られたと感じたピーターは以降トミーをシカトします。

いやこの人めんどくさい。

そこは「そっかぁ寂しくなるよね、でも引っ越してもたまには連絡しようね」でいいと思うんですけどね。

でも、仕方ないというか、同情する点もあります。

例えば、おじいちゃんの介護のストレスや、たまに変な行動を取ることに対しての辛さがあったりして、精神的に不安定な状態で、なんか若いなりの心の鬱憤みたいなものがあったんだと思います。

その鬱憤を怪我したマナティーを介護するという方向に全振りする感じも、マナティーが怪我をした時に証拠もないのにテレビの取材で、レイリーさんが悪いって後先考えずに言っちゃう感じも、なんか若いなりの拗らせ具合がすごい反面、なんかそういうことってあるよなとどこか共感できる感じがありました。

結局人ってみんな寂しいんだと思います。

おじいちゃんの認知症もそうだし、友達の引っ越しもそうだけど、昔の楽しい時間というのは永遠ではなくて、いつか終わりがきちゃうものなんだと思います。

その終わりに対しての若さゆえの抵抗みたいなものも、結局は心の寂しさがあるんじゃないかなと、なんかピーターの寂しさが終始伝わってくる感じがしました。

なんですが、その寂しさを乗り越えさせてくれるのも、結局人なんじゃないかなと思います。

例えばトミーと仲直りして、一緒に「生き物発見ノート」を作ったり、いろんな話をしたりすることで、少しつづですが心の寂しさを乗り越えることが出来ました。

そして、ピーターの母親も、一緒におじいちゃんの介護をしつつ、仕事もしなければいけないのですが、家族として一緒に協力することで、ピーター自身介護に関して少しづつ前向きに取り組めるようになりました。

そういった周りの人の助けや励ましが心の支えとなり、新たな一歩を踏み出す勇気を貰えたことは良かったんじゃないかなと、この本を読んで感じました。